Fachbereiche

Der Unterricht im Fach Deutsch leistet einen wichtigen Beitrag zur sprachlichen, kulturellen und ästhetischen Bildung sowie zur Entwicklung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen. Sprache ist der Schlüssel zum Welt- und Selbstverständnis und Mittel zwischenmenschlicher Verständigung. Sie hat eine grundlegende Bedeutung für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung. Sprache dient in allen Fächern als Mittel der Kommunikation und des Erwerbs fachlichen Wissens und wird im Deutschunterricht darüber hinaus selbst zum Lerngegenstand.

Das Fach Deutsch leistet damit über seine Grenzen hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Allgemeinbildung und damit zur Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens und der Berufswelt.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/deutsch/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Der Erwerb von Fremdsprachen bildet eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung interkultureller Handlungsfähigkeit. Die Vorbereitung auf authentische Sprachbegegnungen ist daher das übergeordnete Ziel des Fremdsprachenunterrichts. Der systematische Aufbau sprachlicher Kompetenz im Zusammenhang mit der Entwicklung von Sprachlernkompetenz durch kooperative und individuelle Arbeit, die zunehmend selbstständig gestaltet und beurteilt wird, bildet eine wichtige Grundlage des Fremdsprachenunterrichts. Daneben erhalten die Schülerinnen und Schüler im Fremdsprachenunterricht auch die Gelegenheit, Sprache, Alltagssituationen und daraus resultierende sprachliche Besonderheiten zu reflektieren, um die eigene Sprachverwendung zunehmend bewusst gestalten zu können. Sie entwickeln die Fähigkeit, Texte und Medien aus verschiedenen Bereichen des Alltagslebens zu verstehen, sich über sie auszutauschen und davon ausgehend eigene Texte zu produzieren.

Neben direkten Begegnungen mit Menschen aus dem anderen Sprachraum bieten vor allem authentische Materialien vielfältige Ansatzpunkte zur kulturellen und ästhetischen Bildung.

Im Unterricht spielen Themen des Alltags als auch Themen von globaler Bedeutung wie die Erderwärmung oder der Umweltschutz eine wesentliche Rolle.

Englisch ist Muttersprache, Amts- und Verkehrssprache von Hunderten Millionen Menschen in vielen Ländern der Welt. Durch das Erlernen der englischen Sprache erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich differenziert mit den kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in anglophonen Ländern auseinanderzusetzen, insbesondere mit denen in Großbritannien, Irland, den USA, Kanada und Australien.

Aufgrund der flexiblen und verhältnismäßig einfach anwendbaren Strukturen und aufgrund der Tatsache, dass in weiten Bereichen von Technik und digitalen Medien englische Begriffe zur Alltagssprache bereits jüngerer Kinder gehören, eignet sich Englisch in besonderem Maß für die Verständigung gerade unter jungen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Herkunftssprachen.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/englisch/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Die Beschäftigung mit der Vergangenheit dient der Orientierung in der Gegenwart. In der Auseinandersetzung mit vergangenen Begebenheiten und Zuständen entwickeln sich Maßstäbe für das Handeln in der Lebenswelt sowie werthaltige Vorstellungen vom gesellschaftlichen Zusammenleben und der eigenen Zukunft. Der Geschichtsunterricht soll dazu befähigen, Bedeutungszusammenhänge zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herzustellen. Historische Prozesse werden beleuchtet um das Handeln von Menschen in der Vergangenheit zu verstehen und zu erklären.

Das Fach Geografie bietet vielfältige Gelegenheiten, eine komplexer werdende, sich ständig verändernde Welt besser zu verstehen und sich in ihr zu orientieren, um verantwortungsbewusst Entscheidungen zu treffen sowie nach diesen nachhaltig handeln zu können.

Im Zeitalter der Globalisierung ist systemisches und vernetztes Denken, Planen, Organisieren und Handeln eine tägliche Herausforderung im Alltag und im Berufsleben. Das Fach Geografie fördert diese Kompetenzen unter besonderer Berücksichtigung neuer Kommunikationsmöglichkeiten. Fähigkeiten zum selbstständigen Lernen und Arbeiten sowie Teamarbeit sind wichtige Grundlagen für die Zukunft. Somit leistet dieses Fach einen wichtigen Beitrag für die Vorbereitung auf die spätere Arbeitstätigkeit.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/geografie/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/geschichte/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/politische-bildung/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

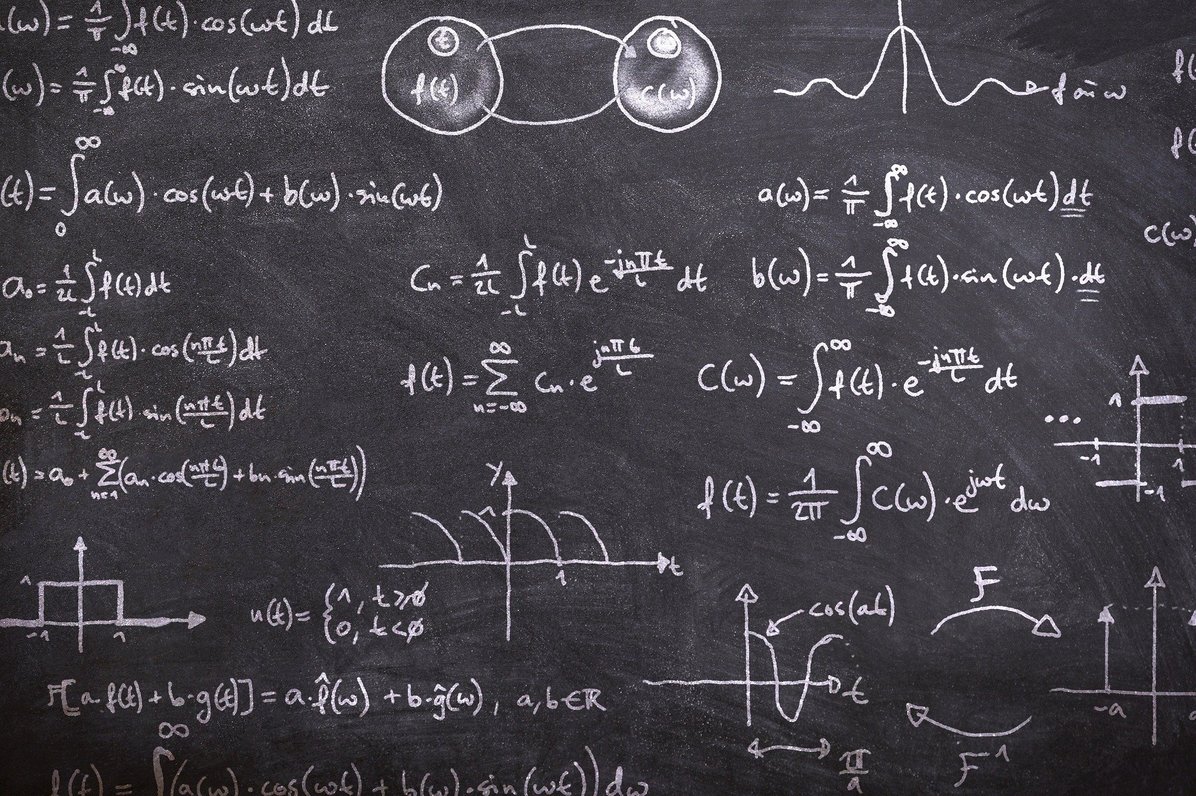

Mathematik erfordert lebendiges und forschendes Entdecken und Handeln. Der Mathematikunterricht befähigt die Schülerinnen und Schüler Zusammenhänge zu erkunden, Strukturen zu untersuchen, Beziehungen zwischen Begriffen aufzudecken, Vorgehensweisen und Darstellungsformen zu finden und begründet auszuwählen. Damit werden die Grundlagen für strukturiertes Denken und für die lebenslange Auseinandersetzung mit mathematischen Anforderungen des täglichen Lebens und der Berufswelt gelegt sowie Anknüpfungspunkte für weiteres, nachhaltiges Lernen im Fach Mathematik geschaffen.

Den Inhalt des Unterrichts kann man in 3 Schwerpunkte untergliedern:

- natürliche, technische, soziale und kulturelle Erscheinungen und Vorgänge mithilfe der Mathematik wahrnehmen und erforschen

- Mathematik in ihrer fachspezifischen Sprache, ihren Symbolen, Bildern, Darstellungen und Formeln als ein eigenes, geordnetes Konzept erkennen und nutzen, um mathematische Aufgaben zu beschreiben und zu bearbeiten

- spezifische mathematische und alltägliche Probleme erfassen, sich mit ihnen kreativ und zunehmend selbstbestimmt auseinander setzen

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/mathematik/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Die Bedeutung des Sportunterrichts innerhalb der schulischen Fächer und Lernbereiche resultiert aus seiner Ausrichtung auf Bewegung. Insbesondere fördert der Sportunterricht die körperliche und motorische sowie – damit eng verknüpft – die psychische und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Da Sport und Bewegung überwiegend in sozialen Kontexten stattfindet, bietet er im Fächerkanon ein besonders ergiebiges Feld für soziale Lernprozesse.

Bewegung und Spiel sind kindliche Bedürfnisse, die das Lernen unterstützen. Im Sportunterricht gilt es, Bewegungs- und Spielfreude durch herausfordernde Bewegungsaufgaben und Erfolgserlebnisse zu erhalten und zu fördern. Sportunterricht regt die Bereitschaft und Fähigkeit der Kinder und Jugendlichen zum regelmäßigen, lebenslangen Sporttreiben an (Teilhabe an der Sport- und Bewegungskultur) und trägt damit dem gesellschaftlich bedingten, veränderten Bewegungs- und Sozialverhalten Rechnung. Er öffnet dabei den Blick für die Gesamtheit von Sport und Bewegung in unserer Gesellschaft, vermittelt schulbezogene Ausschnitte aus dieser Sport- und Bewegungskultur und trägt u. a. zur Demokratieerziehung, zum interkulturellen Lernen und zur Gesundheitserziehung bei.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/sport/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Im Kunstunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten, sich ästhetisch und künstlerisch zu äußern sowie sich mit Kunst und ästhetischen Phänomenen auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, sich auf Fremdes, Unbekanntes und Uneindeutiges einzulassen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Kompetenzen, schöpferische Potenziale wahrzunehmen, wertzuschätzen, einzusetzen und zu reflektieren. Darüber hinaus ist die Entwicklung von Anstrengungsbereitschaft und Genussfähigkeit Ziel des Kunstunterrichts.

Schülerinnen und Schüler werden im Kunstunterricht über reflektierendes Wahrnehmen und gestaltendes Handeln in ihrer individuellen künstlerischen Entwicklung gefördert. Sie lernen, ihre Lebensumgebung als gestaltet wahrzunehmen und mit der Vielfalt von Bildern in Kunst und Alltag umzugehen. In diesem Zusammenhang erhalten sie vielfältige Gelegenheiten, kunstgeschichtliche Zusammenhänge auch in anderen kulturell geprägten Wahrnehmungsweisen als den eigenen kennenzulernen und zu hinterfragen. Darüber hinaus werden sie ermutigt, sich mitgestaltend in ihrem Lebensumfeld und in die Gesellschaft einzubringen.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/kunst/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Auseinandersetzung mit Wert- und Sinnfragen

Menschen stellen Fragen: Wer bin ich? Was soll ich tun? Wie will ich leben? Sie fragen sich auch: Wie leben Menschen mit unterschiedlichen Lebenseinstellungen und Werthaltungen in einer Gesellschaft zusammen? Warum gibt es überhaupt verschiedene Weltsichten und Daseinsorientierungen?

Für die Heranwachsenden entwickeln sich daraus Fragen nach dem eigenen Selbstverständnis und dem anderer Menschen sowie Fragen zur Klärung eigener und fremder Lebensperspektiven. Diese Fragen und deren lebensweltliche Verknüpfungen sind Gegenstand des Unterrichts im überkonfessionellen Schulfach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (L-E-R). Werden solche Fragen nicht gestellt, bietet der L-E-R-Unterricht die Möglichkeit, diese anzuregen.

Sie werden einer mehrperspektivischen Analyse, einer Reflexion unterzogen, rekonstruiert und diskursiv bearbeitet. Das heißt auch, dass die Erfahrungen und Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler nicht nur methodische Anknüpfungspunkte bilden, sondern selbst Gegenstand des Unterrichts sind.

Die drei Dimensionen Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde konstituieren und strukturieren das Fach in Verbindung mit den Inhalten grundlegend.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/l-e-r/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik erwerben Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die sie in die Lage versetzen, berufliche und private Heraus- forderungen zunehmend eigen- ständig zu lösen. Die drei Fachgebiete Wirtschaft - Arbeit - Technik stehen in einer engen inhaltlichen Wechselbeziehung und bedingen einander.

Es ist Prinzip des Faches, den Schülerinnen und Schülern diese Wechselbeziehung im Unterricht bewusst zu machen. Die Kompetenzen entwickeln sich möglichst auf Grundlage der integrativen Auseinandersetzung mit diesen Fachgebieten. Durch diese Herangehensweise entwickeln Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, sich in der von Wirtschaft, Arbeit, Berufen und Technik geprägten Welt zu orientieren und diese mitzugestalten.

Das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik leistet einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und technischen Grundbildung sowie zur Berufs- und Studienorientierung als wichtige Bestandteile einer allgemeinen Bildung. Die moderne Welt ist durch eine wachsende Vernetzung mit der Wirtschaft gekennzeichnet. Wirtschaftliche Anforderungen werden in zahlreichen Lebensbereichen vielfältiger und komplexer. Schülerinnen und Schüler erwerben im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik grundlegende Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge,um gegenwärtig und zukünftig kompetent nachhaltig ökonomisch zu handeln.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/w-a-t/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Die Chemie ist die Naturwissenschaft, die sich mit der Untersuchung und Beschreibung von Stoffen und deren chemischen Reaktionen als Einheit aus Stoff- und Energieumwandlung, Teilchenveränderungen und Umbau chemischer Bindungen beschäftigt.

Die Chemie trägt dazu bei, gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen der Menschheit unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu bewältigen. Dazu gehören eine ausreichende Ernährung aller Menschen, die effektive Nutzung von Energie, der verantwortungsvolle Umgang mit Wertstoffen, die Verbesserung der Lebensqualität unter Beachtung ökologischer Grundsätze, die Entwicklung von Medikamenten und vieles andere mehr.

Der Chemieunterricht ermöglicht das Verstehen chemischer Sachverhalte und das Entwickeln von naturwissenschaftlichen Basisqualifikationen, die Grundlage für anschlussfähiges lebenslanges Lernen sind. Eine wichtige Komponente des Chemieunterrichts ist die Studien- bzw. Berufsorientierung.

Einen besonderen Beitrag leistet das Fach Biologie bei der Auseinandersetzung mit dem Lebendigen und bietet eine erlebnishafte Begegnung mit biologischen Phänomenen unserer Umwelt. Um biologische Erfahrungen sammeln zu können und naturwissenschaftliche Arbeitsweisen kennenzulernen, werden Exkursionen und Arbeiten im Freiland durchgeführt.

Die lebende Natur bildet sich in Systemen, z. B. in der Zelle, dem Organismus und dem Ökosystem, ab. Das Verständnis biologischer Systeme erfordert die Fähigkeit, zwischen Systemebenen zu wechseln und diese aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Der Biologieunterricht knüpft an die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler sowie an aktuelle Probleme des Alltags an; er verbindet auf diese Weise den Unterricht mit der Lebenswelt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Wahrnehmung und Stärkung der geschlechtlichen Individualität. Der Unterricht unterstützt die Jugendlichen darin, Gemeinsamkeiten zu entdecken, sich als gleichberechtigt wahrzunehmen und in kooperativem Umgang miteinander und voneinander zu lernen. Dazu trägt auch eine Sexualerziehung bei, die relevante Fragestellungen berücksichtigt.

Naturwissenschaftliches Arbeiten erfolgt unabhängig von der speziellen Fachrichtung nach den gleichen grundlegenden Prinzipien. Daher weisen die im Fach Physik und die in den anderen naturwissenschaftlichen Fächern zu erwerbenden Kompetenzen große Gemeinsamkeiten auf.

Kompetenzen in vier Bereichen (Mit Fachwissen umgehen, Erkenntnisse gewinnen, Kommunizieren, Bewerten) ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, die natürliche und kulturelle Welt zu verstehen und zu erklären bzw. helfen ihnen dabei. Inhalts- und handlungsbezogene Kompetenzen können nur gemeinsam erworben werden. Als Resultat entwickeln sich naturwissenschaftliche Kompetenzen.

Im Physikunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit fachlichen Fragestellungen und Inhalten. Dabei nehmen sie die Natur unter physikalischen Aspekten wahr.

Sie beschreiben und erklären physikalische Phänomene, kommunizieren über physikalische Sachverhalte und sind in der Lage, auf der Grundlage von physikalischem Wissen persönlich, sachbezogen und kritikoffen Stellung zu beziehen.

Die Schülerinnen und Schüler wenden physikalische Methoden an, die auch in lebensweltlichen Zusammenhängen von Bedeutung sind, wie z. B. das Aufstellen und das Prüfen von Hypothesen und das Experimentieren.

Sie erwerben grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihnen das Verstehen und Beherrschen physikalisch-technischer Geräte und Systeme in der Alltagswelt ermöglichen bzw. erleichtern.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/chemie/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/biologie/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/physik/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Russisch ist die am weitesten verbreitete slawische Sprache. Es ist die Sprache des größten Volkes in Europa, Zweit- und Mittlersprache in vielen Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie eine der offiziellen Verhandlungssprachen der Vereinten Nationen und Arbeitssprache des Europarats. Die Beschäftigung mit der russischen Sprache ermöglicht es, Zeugnisse aus Geschichte, Politik, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft des russischsprachigen Raums zu erschließen. Darüber hinaus fördert die unmittelbare Begegnung mit einer weiteren großen europäischen Kultur das Verständnis von Europa und das Weltverständnis der Lernenden.

In der Bildungsregion Berlin-Brandenburg als einer Drehscheibe zwischen Ost- und Westeuropa machen russisch sprechende Menschen einen erheblichen Prozentsatz der Bevölkerung aus. Hierzu gehören Russen, Ukrainer, Russlanddeutsche, Tataren, Georgier, Armenier und Angehörige anderer Nationalitäten der ehemaligen Sowjetunion. Für sie ist Russisch die Sprache, die eine Verständigung untereinander ermöglicht. Russisches Leben ist im Alltag und damit auch in der Schule präsent. Somit bietet der Russischunterricht die Möglichkeit, schon in der Schule den Verständigungs- und Verstehensprozess durch Vermittlung der russischen Sprache und Kultur zu fördern.

Französisch ist Amts- und Arbeitssprache bei internationalen Organisationen wie UNO, OECD und UNESCO. In Europa und der ganzen Welt ist in mehr als 30 Ländern das Französische Mutter-, Amts- und internationale Verkehrssprache für rund 220 Millionen Menschen. Zusätzliche Bedeutung für die deutsche Gesellschaft besitzt die französische Sprache aufgrund der hier lebenden Menschen mit französischsprachigem Migrationshintergrund und aufgrund der lebendigen Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich, die sich nach einer wechselvollen Geschichte entwickelt hat. Aufgrund der starken wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verflechtung zwischen den beiden Ländern hat die französische Sprache eine große Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft.

Die französische Sprache bietet die Möglichkeit, die Kultur Frankreichs und anderer französischsprachiger Länder kennenzulernen. Die Öffnung gegenüber einer weniger vertrauten Lebenswirklichkeit im benachbarten Frankreich stellt eine Erweiterung und Bereicherung des Erfahrungsbereichs dar. Die Auseinandersetzung mit spezifischen Ausprägungen der Kultur Frankreichs und französischsprachiger Länder fördert interkulturelle Kompetenz und ästhetische Sensibilität. Historische wie aktuelle französische und frankophone Literatur, Musik, Filme und bildende Kunst sind international bedeutsam und bilden ebenso wie die kulturellen Einflüsse französischsprachiger Länder einen festen Bestandteil des Alltags in der Bildungsregion Berlin-Brandenburg.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/russisch/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/franzoesisch/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)

Musik ist ein wesentlicher Bestandteil aller Kulturen. Überall, wo es Menschen gibt, gibt es Musik. Selbst Musik zu machen, Musik wahrzunehmen und sie zu genießen sind unverzichtbare Grundbedürfnisse. Diesen Bedürfnissen einen sicheren Ort zu geben, sie zu stärken und zu entwickeln, ist die übergeordnete Aufgabe des Musikunterrichts in der Schule.

Musik stellt eine wichtige Bereicherung der persönlichen Erfahrungswelt dar. Sie trägt in besonderem Maße dazu bei, die Sinne zu schärfen. Im Umgang mit Musik lässt sich die Einheit von Denken, Fühlen und Handeln erleben. Die Wechselwirkung von sinnlicher Wahrnehmung, praktischem Tun und gedanklicher Durchdringung ist daher ein wesentliches Merkmal des Unterrichts. Die Entwicklung von Sensibilität und Einfühlungsvermögen, von Fantasie und Kreativität, von ästhetischer Urteilsfähigkeit und kultureller Identität im Spannungsfeld zwischen fremder und eigener, zwischen überlieferter und gegenwärtiger Musikkultur gehört zu den zentralen Anliegen des Faches. Musikunterricht weckt die Freude und das Interesse an Musik. Er ermöglicht Kindern und Jugendlichen, an künstlerischen Prozessen mitzuwirken und sich musikalisch auszudrücken. Sie werden ermutigt, zu experimentieren, sich auszuprobieren und die eigene Stimme zu finden.

(Original Textquelle: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/c-faecher/musik/kompetenzentwicklung - Text wurde inhaltlich durch die Oberschule verändert)